概要

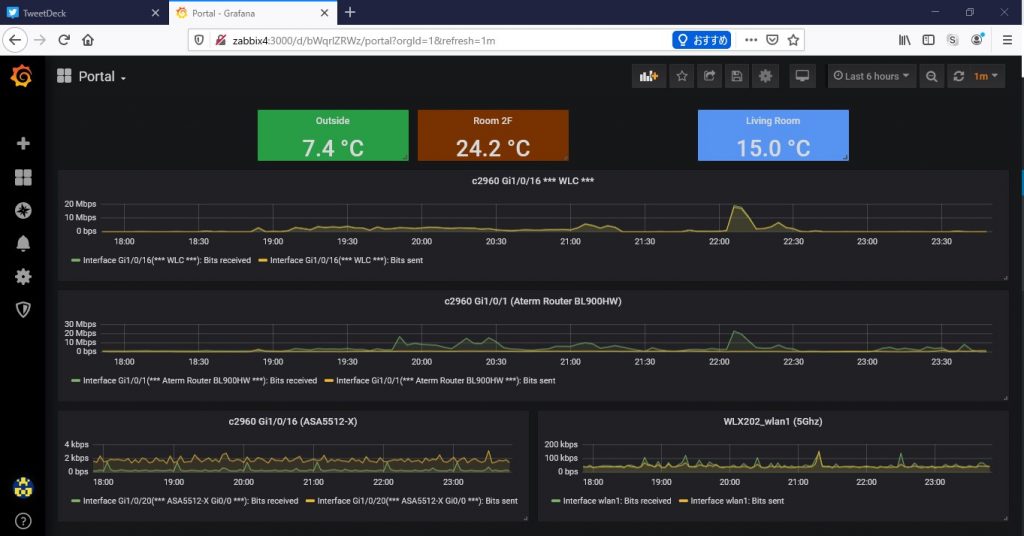

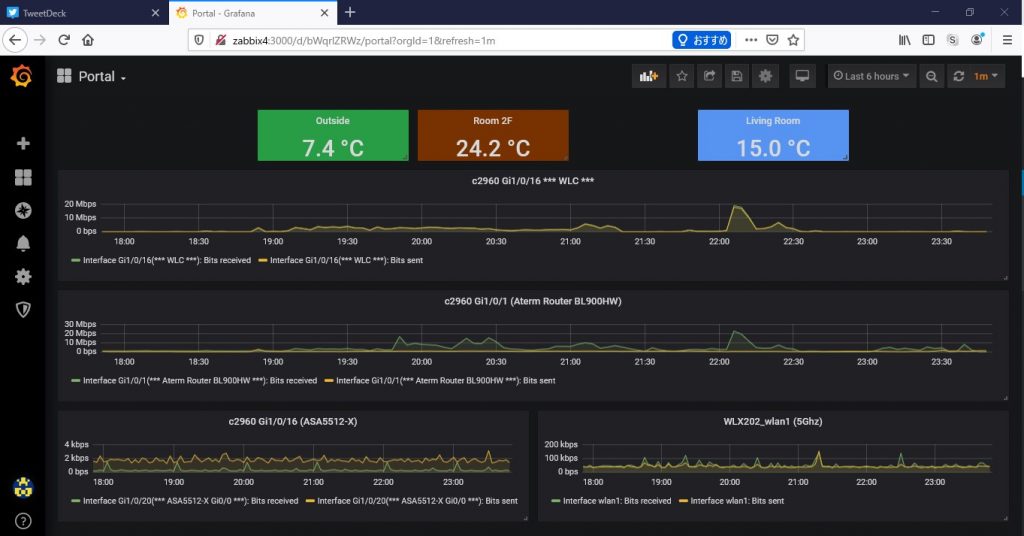

気象庁が発表しているアメダスの情報から最新の気温を抽出する 抽出した気温データをZabbixで収集する Zabbixで収集したデータを可視化する(上記画像の緑の数値がアメダスから取得した外気温です) 取得対象

気象庁が発表しているアメダス(表形式) の気温のうち、最新のものを対象とします。公式サイト に記載されていますが、実際はn時ピッタシに更新されるわけではないようで、熊谷市の場合は10分程度のタイムラグがあります。

スクレイピング行為について

今回は上記の通りタイムラグがあるため、1分に1回のアクセスで最新の気温データを取得します。過去にLibrahack事件 などもありましたが、この程度のアクセスは問題無いはず。

気象庁が発表しているアメダスの情報から気温のみ抽出する

[arkey22@zabbix4]$ cat outside_temp.sh

#!/bin/bash

temperature_c=`curl -s 'https://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/today-43056.html?areaCode=000&groupCode=29' | grep 'block middle' | tail -n +2 | tr -d '\t' | grep -oP "^<td class=\"block middle\">\-?[0-9]?[0-9]\.[0-9]" | grep -oP "\-?[0-9]?[0-9]\.[0-9]" | tail -n 1`

/usr/bin/echo ${temperature_c} > /tmp/outside_temp

[arkey22@zabbix4]$

[arkey22@zabbix4]$ cat /tmp/outside_temp

7.4

[arkey22@zabbix4]$

[arkey22@zabbix4]$ crontab -l | grep outside_temp.sh

*/1 * * * * /usr/local/src/outside_temp.sh > /dev/null 2>&1

[arkey22@zabbix4]$さて、対象と頻度を決めたところで、データを取得していきます。いつものごとくbashです。肝心の気温が掲載されている表のHTMLを見ると、読みにくいです。パイプをつなぎまくって最新の気温を取得してみましたが、可読性がクソを極めています。ここに時間をあまりかけたくなかったので今回はこれで良しとしますが、もっとうまく書けないもんかと、ちょっと落ち込みました。vfs.file.contents を使って数値を収集します。

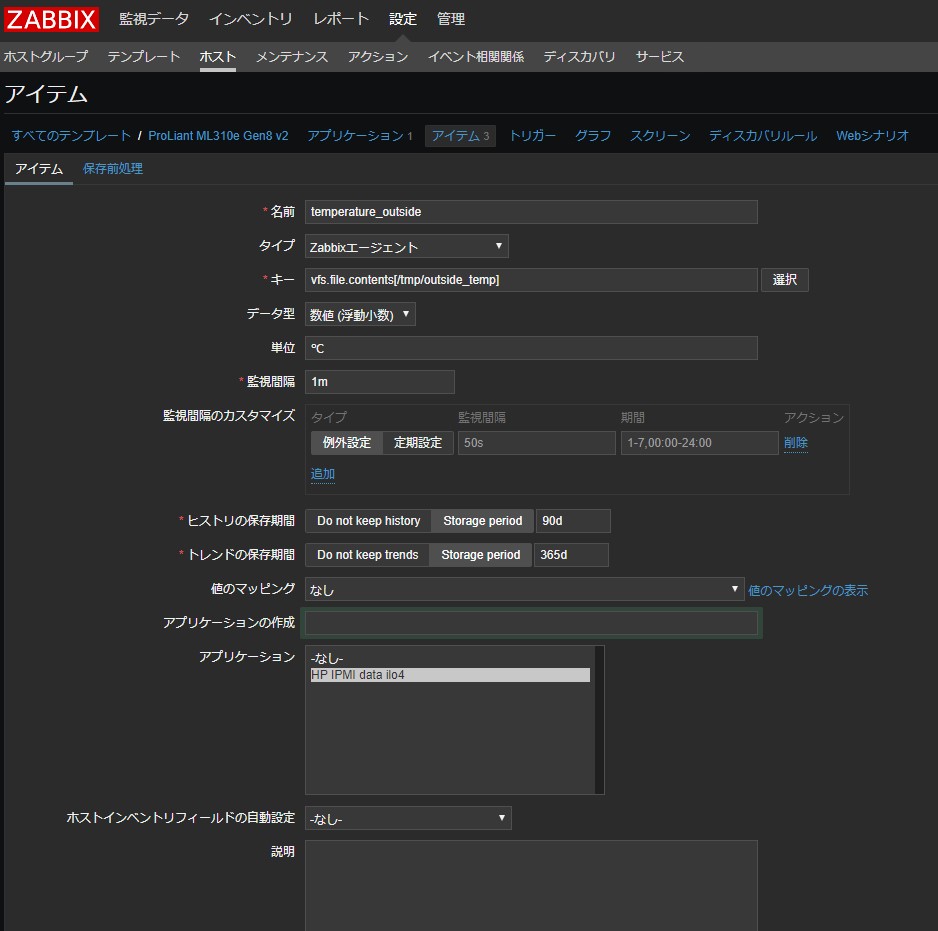

抽出した気温データをZabbixで取得する

スクリプトを作成したサーバ(Zabbix的にはホスト)で新しくアイテムを作成します。キーがポイントで、以下の値を設定しています。

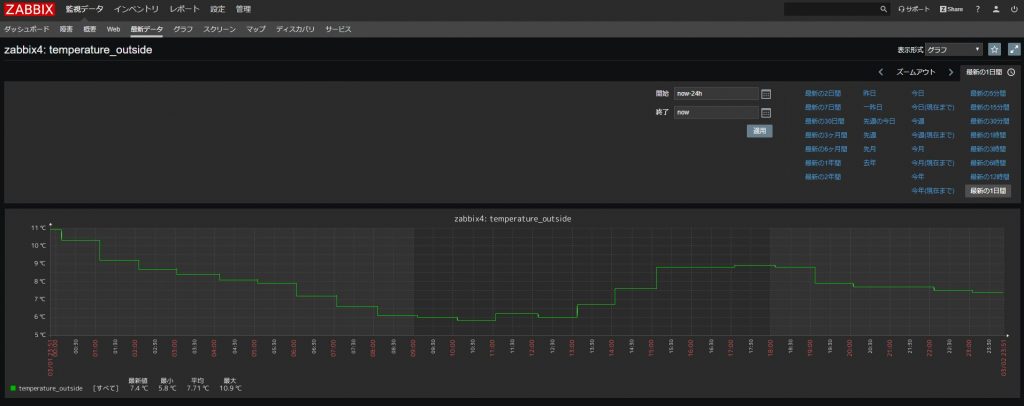

値が正常に取得出来ると、このような感じに1時間ごとの気温がZabbixで収集されます。

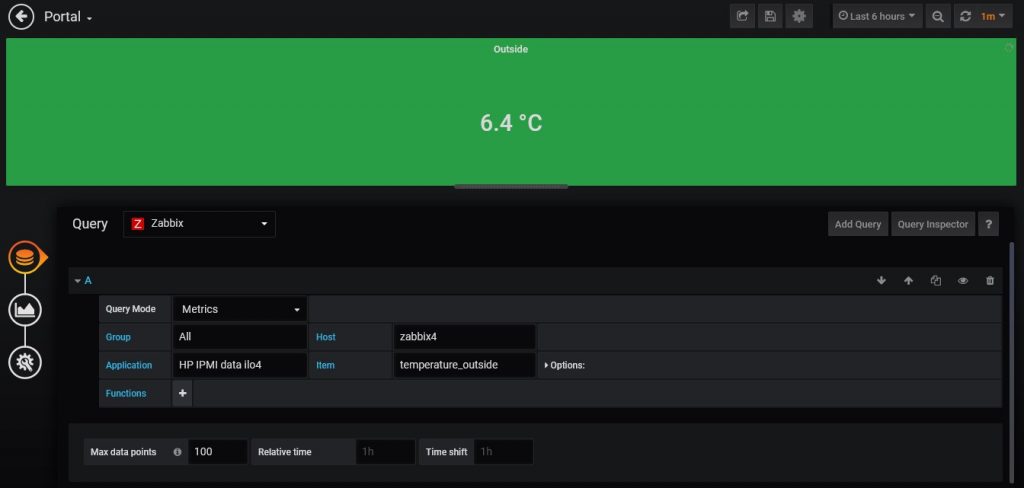

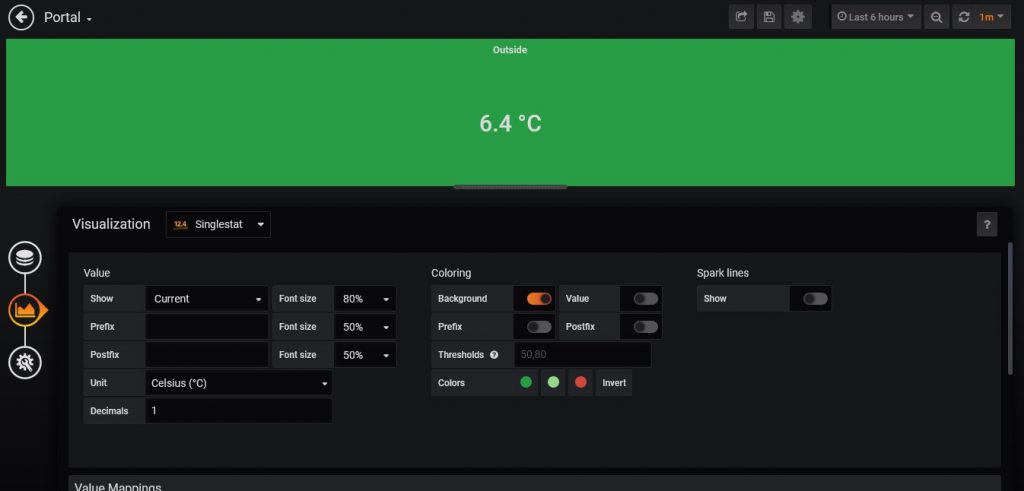

Zabbixで取得したデータを可視化する

いつものごとくGrafana を使います。

Grafanaの導入方法とかGrafana-Zabbix間の連携方法は省略します。

あとは適当にダッシュボードに配置して、完了です。